|

(本ページはプロモーションが含まれています)

本ページは、2006年11月頃制作の古い内容ですが、マルチコアCPUが当たり前の現在、CPUの技術の進歩・発展経過を残すため、新ページ:【デュアルコアCPU パソコン入門】+【初心者のコア2デュオ(Core 2 Duo) CPU 入門】 に移転しました。

このため、新しいページに1秒後にジャンプします。

注記)

(最新デュアルコア CPU のコア 2 デュオ(Core 2 Duo) CPU 入門ページは、別にあります。)

(モバイルCPU 『 Core Duo 』の紹介とデュアルコア ノートパソコン入門ページもあります。)

2005年6月、AMD のデュアルコアCPU Athlon64 X2 も、販売され始め、少し先行の Intel、Pentium D シリーズ と合わせ、2社のデュアルコアCPUがそろって発売となった。

予想よりも前倒しの発売だったため、デュアルコアCPU 自身の性能、搭載した場合のパソコン性能の違いなどについて、にわかに大きな関心を呼びました。

予想よりも前倒しの発売だったため、デュアルコアCPU 自身の性能、搭載した場合のパソコン性能の違いなどについて、にわかに大きな関心を呼びました。

デュアルコアCPUになっても、(各社の努力もあって)パソコン自体の価格がたいして高くないため、夏場から売れるようになり、2005年の売れ筋のひとつとなったようです。

従来のデュアルCPU パソコンは、業務用サーバー用途などに使われ、個人のレベルで価格的にも、とても手の届くものではありませんでした。それが届く範囲に入ってきています。

(初心者のサーバー・ワークステーション入門ページ作りました。)

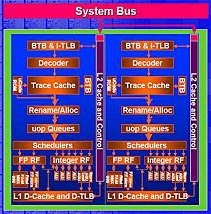

Pentium D 内部ブロック図

Pentium 4 CPU パソコンを使っていても、重たい処理をいくつか同時にさせてみると遅いなーと感じる人が多数いたかもしれません。

Pentium 4 CPU パソコンを使っていても、重たい処理をいくつか同時にさせてみると遅いなーと感じる人が多数いたかもしれません。

この要望に答えるために、文字通り、互いに独立した2つのCPUブロックを同じダイチップ(コア)に乗せ、並列演算処理ができるというCPU の登場です。

こういった背景からか、このCPU によって、パソコンの性能が大幅にアップしていくのではないかという、予感のようなものを感じるパソコンユーザーが、たくさんいるかも知れません。この期待のように進化していくのでしょうか?

【AMD デュアルコア が優位に立つ?】

まず、2社のCPU 性能の違いや、パソコンに搭載した時の環境注意点、問題点などをチェックして見たいと思います。

(販売のCPU 種類や特徴、データなどについては、【ハードウェア初心者にやさしいCPU選び】をご覧ください。)

| |

インテル | AMD |

メインメモリコントローラ

の配置 |

CPU コア外部の

マザーボードチップセット(ICH)

に内臓されてる | CPU コアに内臓されてる |

2次キャッシュ内に

入った

メインメモリーデータ

更新情報の一致 |

FSBバスを通じて交換する。

FSB 速度(800MHZ)

と遅い | コア内部の

システムリクエストインターフェースで交換

CPU 実クロック速度(2.2-2.4GHZ) |

メインメモリコントローラ

へのアクセス |

FSB 速度(800MHZ)

と遅い | コア内部の

CPU 実クロック速度(2.2-2.4GHZ) |

メインメモリー

のアクセス速度 |

DDR2-667MHZ

(PC2-5300) | 400MHZ(DDR400)

(PC3200) |

デュアルコアCPU、Pentium D と AMD のAthlon64 X2 との大きな違いは、メインメモリのコントローラの配置です。

インテルは、CPU 外部のマザーボードチップセットに内臓ですが、AMD は、CPU コアに内臓しています。

左の大雑把な、Pentium D 内部ブロックの下に、FSBバスがあり、ここを通してマザーボードチップセット内のメモリコントローラとやりとりします。

このため、ある処理でメインメモリーから片方のCPU コア内に読まれ、更新されている同じデータを、隣のCPU コアでも、別の処理で使う場合、1次、2次キャシュ(L1,L2)が分離されてるため、

FSBバスを通じてデータ交換することとなります。このため、FSB 速度(800MHZ)となり、処理が遅くなるようです。(ボトルネック発生)

ここが、AMD は、CPU コアに内臓のため、キャシュ(L2)データ間で、相互データ交換可能であり(System Request Interface)、CPU 実クロック速度(2.2-2.4GHZ)で処理されるようです。

逆にメモリコントローラが、コア外部の利点というのも当然あるわけで、CPU を変えなくても、マザーボード(のチップセット)を変えれば、高速メモリー対応など性能が上がることも、今後出てくると思います。

ただ、メインメモリーのアクセス速度は、表のとおり、AMD は、従来の400MHZのままであるのに対し、インテルの方が667MHZと速くなってます。

【コストパフォーマンスで比較すると、インテル?】

性能は、もちろん重要ですが、個人ユーザーの観点からみると、コストパフォーマンス(性能/コスト比)が無視できません。この点、AMD デュアルコアCPU Athlon64 X2 は、不利です。

インテルPentium D が、3万円から6万円台であるのに対し、6万円から12万円台でまでで、インテルの2倍以上の価格設定な訳です。これは単品では、なかなか手の出ない値段です。(価格は、2005年7月くらいのもので、今は下がってます。)

ただ、CPU 交換、グレードアップがそのまま出来れば、コスト比較はこれで終わりですが、インテルPentium Dの場合、マザーボード(チップセット)が新しいもの(i945/955)でないと対応しません。つまりマザーボードの費用が発生します。この点は、AMD S939 マザーの方は基本的に、BIOS の更新で対応します。

もうひとつ、電源の問題があります。Pentium D の場合、CPU の消費電力が大きいため、おそらく電源の交換が必要になるだろうということです。

インテルは、Pentium D 向きの電源として、ATA12V 設計ガイド(PSDG) V2.01 以降に準拠のものを推奨しています。これは、12Vを完全に2系統に分けたタイプで、マザーボードのCPU 電源供給強化接続用の4ピン、12Vコネクター(ATX12V2)の方の電流が、最新のVersion2.2 では、ピークで19Aというのが求められています。これから、500〜550W以上の電源が必要となります。

一方の、AMD デュアルコアAthlon64 X2 では、Athlon64 とさして変わらないので、従来の電源でも変更の必要はないと、AMD もいっているようです。これは圧倒的に低速動作で、インテルと同等の性能を出しているコアの内部処理効率の良さが、出ているためと思います。

これらを総合して考えると、コストパフォーマンスは、インテルが良いとは必ずしも言い切れないかもしれません。

(しかし、ショップ・ブランド/メーカー・ブランドでは、この差をショップ側が吸収してくれているので、パソコン価格では良くわかりません)

【デュアルコア CPU の圧倒的メリットについて】

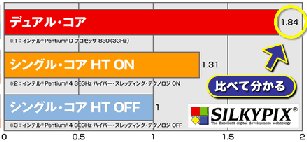

フロンティア KOUZIROのPentium D 830(3GHz) 搭載モデルFRGB11Aより引用 フロンティア KOUZIROのPentium D 830(3GHz) 搭載モデルFRGB11Aより引用

1.エンコード処理が2倍くらい速くなる。

フロンティア KOUZIRO のPentium D 搭載モデルに、デュアルコア CPU の引き出す性能について、分かりやすいグラフがあったのでここで引用させてもらいます。 フロンティア KOUZIRO のPentium D 搭載モデルに、デュアルコア CPU の引き出す性能について、分かりやすいグラフがあったのでここで引用させてもらいます。

これは、写真データの RAWファイル 現像処理にかかる時間が、 Pentium 4 HT テクノロジがONの場合よりも、Pentium D の方が処理が速く行われることを表しています。

RAW 現像という処理では、RAWデータを tiffファイル や jpegファイル へ変換するという、エンコード処理を含んでいます。

CPU 速度は、いずれも Pentium4 :3.0GHZですが、処理性能は、ハイパースレッドのオフのPentium4; 3.0E より、それぞれ、+31%、+84%速くなっています。

日経WinPC 誌でよく使われる、MPEG2 へのファイルのエンコード処理の性能が測定できるソフト、 [TMPGEnc 3.0 Xpress] の棒グラフでの比較でも、処理時間が半分くらいの時間(2倍の速さ)に短縮されています。(Athlon64 X2 と、Athlon64 との比較。Athlon64 は、ハイパースレッドがないので効く。)

2.複数アプリケーションの同時実行処理が速い!

これについては、アプリケーションの種類によってもだいぶ違うと思いますし、比較がむずかしいかも知れません。ユーザーにより普段使用のソフトが違うわけで、その複数アプリの環境で実際に体感してみるのがいいかもしれません。

日経WinPC 誌でよく使われる、複数アプリケーションの同時実行テストを含んでいる測定ソフト、[ PCMark04 ]での棒グラフでの比較では、Athlon64 X2 と、Athlon64 との比較でその差がはっきり表れて、+37%くらい速い結果が、出ています。

2005年5月末のPentium D 発表会では、多数のデモも行われ、1台のPentium D 搭載PCで、動画の再生、PC 内のHDコンテンツのネットワークメディアプレーヤーへの転送、HD 動画のWMVへの変換、ネットワーク上の他のPCへの静止画スライドショーの転送などを、同時に行なうというマルチユーザーを想定したデモも実施されたようで、それだけの負荷をかけてもコマ落ちなどが発生しないことをデモでも示したようです。

さて、最後に、期待のデュアルコアCPU パソコンと胸をはって云えるメーカーパソコンの例を紹介しておきます。

デュアルコアCPU のメリットを十二分に生かしたパソコンとして、筆者が一番に挙げる、ソニースタイル

のVAIO type R のVAIO type R  (モデルチェンジ、\113,800円〜)を例に、その特徴を見てみたいと思います。 (モデルチェンジ、\113,800円〜)を例に、その特徴を見てみたいと思います。

マニア向けの3Dゲームがサクサク動く、高性能ビデオカード、NVIDIA GeForce 7600 GT (256MB)も、いち早く、BTO選択可能となりました。

マニア向けの3Dゲームがサクサク動く、高性能ビデオカード、NVIDIA GeForce 7600 GT (256MB)も、いち早く、BTO選択可能となりました。

まず、従来のハンディカム映像の編集はもちろん、ソニーならではのデジタルハイビジョンハンディカム「HDR-FX1」や「HDR-HC1」で撮影した映像素材を、

そのクオリティのまま、「取り込み」「編集」「書き出し」までカバー、エンコード時間を気にせず、☆本格的な映像編集ができる!

ようにした点があります。 ようにした点があります。

ソフトに「Adobe Premiere Pro 1.5 日本語版」または「Adobe Premiere Standard 日本語版」を付属させ、プロ並みの映像編集能力を持たせたことや、

BTO 選択肢に、2つのHDDに並列にアクセスする[RAID 0](ストライピング)機能があり、高速なデータアクセス(通常のHDD の速度の2倍の速さ)に対応できる点なども評価に値します。

VAIO type R  は、ソニーが十分時間をかけ練り上げ、デュアルコアの性能を最大限に引き出す、久々の傑作かもしれないと思わせるものがちょっとあります。 は、ソニーが十分時間をかけ練り上げ、デュアルコアの性能を最大限に引き出す、久々の傑作かもしれないと思わせるものがちょっとあります。

今回は、この辺までとし、後日さらにデュアルコアCPU のメリットを生かしたパソコン の製作、販売例などを紹介していきたいと思います。

2006年11月修正。

|